文章首发于:《财经》(2025年8月21日发表)

竞争,是市场经济的常态。而近期频见报端的“内卷”之殇,当下普遍理解为因恶性竞争导致没有发展的增长,形象地说,就是“越努力”越低效。

从新能源汽车到服装纺织业,“产能过剩—价格战—利润萎缩”的恶性循环不仅抑制了企业创新活力,更扭曲了市场价值逻辑,“逐低”而非“竞高”成为诸多行业的现实困境。

内卷式竞争的弊端远不止于此。它让企业过度依赖标准化生产的路径依赖,忽视消费者洞察与用户体验,最终导致资源错配与行业同质化。

当强大的供应链能力沦为价格战的工具,企业如何从“对标品效率的执着”转向“对个性需求的洞察”?

太阳集团tyc5997范昕宇教授、陈剑研究员在最新发表于《财经》的文章中基于垄断竞争理论,提出“台前—幕后”与“自研—共创”四象限法则,通过汽车、电子、纺织、食品等跨行业案例,揭示打破内卷的四条路径。这些模式的核心,是从共性效率依赖转向个性需求满足,重塑基于个体尊重的商业文明,最终实现从价格竞争到价值竞争的跨越。

中国制造业规模大的背后,一场无声的危机正在蔓延。

从轻工业的服装纺织到高端制造的新能源汽车赛道,产能过剩——价格战——利润萎缩的恶性循环愈演愈烈。制造业同质化竞争严重,市场急切呼唤模式创新以打破内卷带来的逐底竞赛(Race to the Bottom)。

笔者基于垄断型竞争(Monopolistic Competition)形成差异化竞争优势的经济学原理,回顾了内卷形成的内在逻辑;归纳了中国企业发挥供应链优势,提出了通过自研或共创在改善型需求上构建差异化产品优势从而打破“内卷”的四种模式,笔者调研中,选取来自汽车制造业、电子设备制造业、纺织服装业和食品制造业等跨行业实践案例作为例证,揭示打破内卷的本质是从对共性效率的依赖转向对个性需求的洞察,从而呼吁塑造基于个体尊重的新商业文明。

关于“内卷”一词有许多定义方式,从词语的本义“involution”来看,它描述的是农业生产活动中,在有限土地上进行精耕细作却遭遇边际收益递减的困境;而生物学中的“红皇后假说”也揭示了同样的道理:每个生物都跑得快一点的结果是大家被吃的概率并没有改变。本文所关注的“内卷”即聚焦于制造业在巨大产能下的激烈同质竞争。

中国制造业经过四十余年的高速发展,已成为全球供应链的核心节点。

然而,承袭改革开放初期以来的“代工经济”模式,大量制造业的产能实现来自于OEM,ODM模式下的标准化代工生产。根据睿工业统计,2025一季度中国自动化整体市场规模为802亿元,其中OEM市场为293亿元,占比约36.5%(引自:华泰证券)。

这种“两耳不闻窗外事,一心埋头抢生产”的方式一方面极大提高了产量和效率,但另一方面也形成了对于标品生产的依赖:产品创新和生产流程创新的重点大多聚焦在如何进一步将流程和产品标准化。

与此同时,产能可度量性和由标准化带来的成果可度量性亦使得管理变得轻松便捷:有了单一清晰的目标,上位者自可挥舞大棒,督促各位螺丝钉们向着一个方向使劲。

而在产品标准化之后,消费者选择的维度变得十分简单,企业也自然更容易在单一价格维度发生激烈竞争,从而形成“你死我也活不久”的逐底竞赛。而在这个过程中,无论是产品、消费者,还是生产产品的员工,都被标准化扁平化成了一个个数字和指标,失去了个体的鲜活和积极性。

由此可见,强大的供应链能力是一柄双刃剑。正是由于供应链能力强大,形成了用标品打天下的路径依赖,并衍生出以此为目标的管理方式依赖;而在产品端,由于标品属性不可避免产生价格竞争依赖,从而陷入内卷依赖。

所以打破内卷,也必须从打破标品依赖的思路出发。

如何打破内卷,构建差异化优势?

经济学中的垄断竞争理论提供了一个解释框架:即不同企业在某个满足消费者基本需求的大类产品中存在竞争和替代关系,但在同一品类中,企业可以通过满足细分改善型需求,捕获自己的忠诚用户。例如饭菜的基本需求是充饥,故而任意两家餐厅都存在着基本的竞争和替代关系。但由于厨师水平各异,优秀的餐厅能持续吸引回头客,进而形成“垄断型竞争”,并获得可观回报。

垄断型竞争背后有两个基本的经济学原理:首先,消费者喜爱多样性——对于多数人来说,更多的选择通常带来更好的体验,例如人们每天都会试图适当更换就餐时的菜品选择,就算是某家餐厅的忠实用户也很少连续一个月都吃同样的套餐。与此同时,对多样性的喜爱也并非只有高消费力群体独有:哪怕工薪阶层在两菜一汤的快餐选择中也会体验不同的组合。

“垄断竞争”的一个典型代表就是汽车市场。各国汽车品牌通过技术研发和品牌文化等形成差异,而非单纯依赖价格竞争。例如,德国品牌以精密工程与技术创新为标签,在高端市场建立技术壁垒;日本品牌依托精益生产体系,在燃油经济性与可靠性上形成口碑,覆盖家庭用车主流市场;美国品牌则在大型SUV与皮卡车型构筑优势,契合本土消费者对越野性能与装载能力的需求。消费者的多样性喜好使得各国汽车品牌可以在细分市场中找到自己的生存空间,实现共存。

其次,不同消费者有各自的独特偏好,所谓“萝卜白菜,各有所爱”。需要注意的是,这种偏好通常在基础需求被满足后逐步凸显。同样用餐饮行业的例子,在大家都吃不饱饭的时候任何能充饥的“萝卜白菜”当然是来者不拒,只有在食物充足时才可能有“各有所爱”的奢侈。

同样地,消费者对汽车的需求也是多层次多维度的。例如,注重性价比的家庭用户倾向选择丰田卡罗拉、大众朗逸等经济车型;而追求驾驶快感的消费者更青睐保时捷911、宝马3系等操控性能好的车型;环保意识强的消费人群则会更多关注特斯拉、比亚迪等新能源品牌。消费者对“独特性” 的追求促使品牌进一步关注和打造差异化竞争优势。

回到主题,中国企业拥有较强的制造能力和供应链整合能力。那么接下来的问题是,是否有可能(以及如何)利用这些能力系统性地应对内卷压力,从价格竞争走向价值竞争之路?结合企业的供应链定位以及产品创新逻辑,笔者利用“台前-幕后 vs. 共创-自创”的象限划分,梳理了当下企业的四种应对模式。

四象限法则:台前-幕后 vs.共创-自创

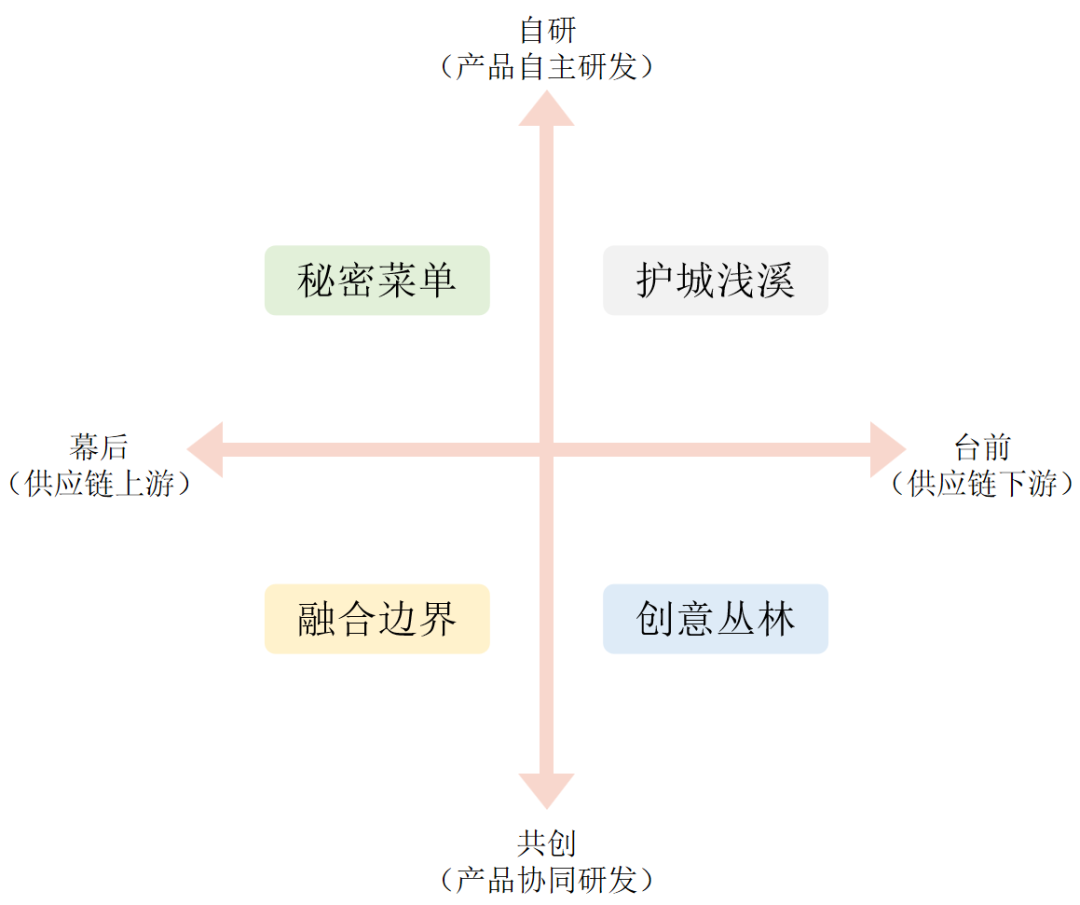

根据企业位于供应链的前端(供应商)还是后端(品牌方),在产品创新方面是自主研发为主还是协同研发产品,我们可以初步界定四个象限,来区分企业应对内卷的几种不同打法,如下图所示。

图1:企业形成差异化优势的四象限法则

来源:作者绘制

台前自创是最常见的打破内卷,形成差异化优势的方式。其核心要义在于直接面对用户(台前),通过自身客户洞察,在改善型需求上进行产品创新,形成浅浅的“护城溪”(而非决定性的“护城河”)。

一个典型的例子是市面上层出不穷的咖啡连锁店,满足上班族的咖啡因需求。为了形成差异化,诸多品牌纷纷打出了自家的特色爆款产品,如瑞幸的生椰拿铁,星巴克的抹茶星冰乐,M Stand的话梅气泡美式,Seesaw的酒酿桂花拿铁,库迪的桃桃美式等。

尽管每家店都有其忠实拥趸,但很少有消费者会每天都喝同一款咖啡。故而,大型写字楼的沿街店铺(如下图中太阳集团tyc5997所在的北京王府井东方新天地),常常可以见到数十家咖啡厅同时开张并都生意兴隆的情景。

与咖啡相邻赛道的茶饮行业亦是如此,各大品牌凭借爆款产品争奇斗艳。

例如喜茶的多肉葡萄,以新鲜巨峰葡萄果肉搭配绿妍茶底与芝士奶盖,首创“剥葡萄” 明档操作;蜜雪冰城的冰鲜柠檬水堪称性价比之王,凭着自家种植的新鲜柠檬打造4元一杯的流量爆款;茶颜悦色的幽兰拿铁则以锡兰红茶为基底,搭配淡奶油和碧根果,包装融入国风插画,彰显文化韵味;霸王茶姬的伯牙绝弦以茉莉雪芽原叶为茶底搭配优质牛乳,包装融入戏曲服装等中国传统文化元素,定位“现代东方茶”。

这些茶饮产品各有千秋,在满足消费者多样化口味偏好的同时,也筑建了各自品牌的“护城溪”。

在汽车制造业,一个例子是眼下大火的新能源汽车行业,在满足出行的基本需求后,各家车型开始在冰箱、电视、车载音响等改善型需求方面各显神通。例如,理想MEGA搭载全栈自研的铂金音响,布置了21个扬声器;宝马7系新能源为后排配备31英寸超宽8K分辨率显示屏;小米汽车YU7的前备箱中可以放进24寸的旅行箱,并由米家周边提供与汽车同色系的行李箱;问界M9在中控扶手箱下方集成了8L双温控冷暖箱,支持3℃-50℃的温控调节。各车企的这些改善型配置的目标正是在满足了车辆行驶性能的主需求基础上,给用户提供更舒适、智能的驾乘体验。

另一个例子是智能手机。在智能手机产品趋于同质化的背景下,各品牌通过多维度的技术创新和功能设计,在细节处彰显品质。华为手机迅速接入AI大模型,其小艺助手可实现语音控制智能家居设备联动、实时翻译等功能;三星 Galaxy Z Fold5和Flip5通过新一代Flex铰链技术实现几近平滑的折叠,屏幕之间几乎没有间隙;传音Infinix应用钙钛矿光伏储能技术,将光能转化为电池的电能,尤其适用于日照充裕的户外场景,为智能设备续航带来新的突破;小米Civi 5 Pro“冰美式”款将咖啡渣作为手机后壳原料的一部分,不仅呈现出不一样的视觉与触觉体验,还“似乎有一点淡淡的咖啡香”(引自:小米创始人雷军微博),体现了品牌在环保方面的努力。

台前自研模式是各家企业最常采用的差异化竞争模式,但仍面临两大类挑战:首先是自研的难度,擅于制造汽车的企业或许并不擅长制造音响产品;其次是自研后仍需要直面各品牌之间头对头竞争。故而引出了以下三种其他模式。

台前共创可以解决上述第一类挑战:通过共创来解决自研乏力问题。

举例而言,在服装快消行业,希音(SHEIN)的新业务部门也在尝试更多融入小众设计师,在利用希音强大的供应链能力作为“幕后推手”的情况下,把更多原创设计师的作品推向台前——在极大丰富品类多样性的同时,发挥原创设计的潮牌属性,实现品牌溢价销售。希音在2021年1月启动了X计划,以7名设计师为起点,到2024年三周年之际,已联手4600名国际设计师,共同推出超41000件原创作品。

在市场方面,希音提供消费趋势洞察数据,帮助设计师捕捉市场需求与设计灵感。设计师的作品可通过其全球150多个国家的销售网络触达约1.5亿用户。

在生产方面,希音采用“100-200 件起订”的按需生产模式,有效避免了当设计师的理念与市场反应不一致时造成的生产浪费现象,降低了库存。

在品牌方面,设计师的原创设计提升了产品独特性,也降低了早期“抄袭”传闻的影响。2023年6月,希音与25位欧洲设计师在巴黎SHEIN X Runway大秀上,以原创设计打造高附加值潮流服饰,个性风格的造型成为T台焦点。在助力设计师实现商业梦想的同时,希音则更好地满足了消费者在多样性、性价比和好服务上的时尚需求。

联合共创的模式并非时尚与服装行业专属,在品牌更注重设计感与时代感的今天,这种模式也逐步渗透到传统行业。

如老板电器与江南大学设计学院合作开展以“AI赋能设计和厨电产品开发”为主题的共创工作坊,高校团队与企业设计师共同探索“第二烹饪空间”的设计创意,借助AI辅助探索场景化系统解决方案(引自:江南大学,“设计学院与老板电器协同开展“AI赋能厨电产品开发”校企共创工作坊”)。

如此,既能快速获取多元创意、降低内部研发成本,又可借助设计师IP 或学术资源提升品牌公信力。

幕后自研指的是由供应商负责研发,但只是为台前竞争者供货,所以规避了上述提到的第二类挑战。

下面提到的这家食品企业或许鲜少出现在大众视野——太仓怡安食品,但消费者有可能早已品尝过它家的产品:无论是M Stand门店里极具工业风的水泥蛋糕,还是Tim Hortons让食客念念不忘的全麦贝果,这些网红爆款背后都有着该烘焙供应商的身影。每年怡安食品都会化身“创意实验室”,举办食品选品会。

届时,各家品牌连锁店的采购及产品专员会仔细品鉴多种样品,并选出心怡的品种及签订排他性协议采购流程——比如水泥蛋糕配方将在一定期限内专供M Stand。

这种由供应商为品牌商进行幕后研发的“秘密菜单”模式正在重塑行业格局:当连锁品牌依靠“独家爆款”构筑护城溪时,也将更多核心技术沉淀在了供应链端。而下游竞争激烈的连锁咖啡大战只会进一步巩固上游烘焙供应商的重要性。

在汽车行业这一幕也在上演。当汽车产业向电动化、智能化、网联化、共享化等方向演进时,涌现的新技术远超传统车企的技术储备。

传统车企通过跨界合作则能够快速获取新技术、缩短研发周期、降低研发成本,提升市场竞争力,乃至探索新的商业模式和服务方式。

例如,2021年起赛力斯逐步加强了与华为的合作,先推出了赛力斯华为智选SF5,后推出了新品牌“问界”。对于具体的合作模式,赛力斯相关负责人介绍,“赛力斯汽车负责新车的研发、智能制造、服务以及创造全生命周期的愉悦用车体验;华为作为赛力斯汽车产业链的软件产品重要集成商,通过电动化、智能化零部件等核心软硬件技术进行赋能。双方联合设计、联合营销服务,强强联合,融合共赢。”(引自:《羊城晚报》)

当幕后自研发展到一定阶段,上下游企业的柔性生产能力与配合默契度不断提升,因而可能演变为幕后共创模式。

幕后共创模式试图同时解决两类挑战:通过共创捕捉改善型需求并通过产品与设计实现精准满足,打造一支品牌企业与生产企业共同组成的“联军”。

与传统OEM或ODM将生产或设计“整体外包” “只问结果”的方式不同,“联军”聚焦于客户主营业务上的改善型需求,在反复沟通打磨中的密切沟通和及时互动,实现高度定制化“协同生产”,通过“锦上添花”的方式,系统性帮助客户打造差异化优势。

举例而言,主营声学产品制造的深圳三诺集团与某全球头部卫浴品牌合作智能声控套件。

其中品牌商的马桶及水池设计制造能力是“锦”,负责解决用户的基本需求;而在合作中,双方组建的“联军团队”则负责打造符合新一代用户使用习惯的智能唤醒和声控命令,解决用户的改善型需求(“花”)。

与传统OEM或ODM的一锤子买卖不同,联军团队的产品、研发及设计部门需要长期追踪各种场景趋势、软硬件技术路线、材料材质特性、设计风格潮流等,并反复沟通用户需求的迭代和使用反馈的细节,在此基础上不断融合创新,满足用户的个性化需求。

正是这些锦上之花,成就了品牌商在智能卫浴时代的差异化优势。

1937年,诺贝尔经济学奖得主罗纳德·科斯(Ronald H.Coase)在《企业的性质》一文中首次提出了交易成本理论。科斯认为,企业存在的根本原因是市场交易成本的存在。企业的边界则由市场交易成本与内部管理成本的权衡决定,当内部管理成本低于市场交易成本时,企业规模就会扩大。

在当下的中国制造业环境中,强大的供应链能力和产业化配套,使得市场出现新的机会或需求时,企业可以迅速利用供应链的柔性进行产品研发和生产,拓宽了企业的边界,构建了“模糊边界,协同生产”的新模式。

通过幕后共创的模式,上游生产企业除了与特定品牌形成联军,还能同时与多家品牌企业合作。在上述的例子中,三诺可以为多家新能源汽车提供各具特色的“声音+”产品,在提供各具特色的高附加值产品之余“甘居幕后”,规避直接参与下游竞争,并保持自己的利润空间。由此可见,今天的中国企业正在灵活多变的产业最前沿,重构着传统企业边界。

在讨论了护城浅溪、创意丛林、秘密菜单、融合边界这四象限分类之后,我们还注意到,这四个象限之间不是独立隔断的关系,之间会出现动态演化和融汇。

例如,在连锁茶饮行业,蜜雪冰城旗下的大咖国际,其未来核心战略目标亦是为其他连锁茶饮品牌做好产品共同开发与供应链配送。大咖国际成立于2012年,是蜜雪集团负责生产和研发的全资子公司,最初定位是为蜜雪提供包括糖、奶、茶、咖、果、粮、料在内的核心原料,以及包材、设备等物资。大咖国际的供应效率为蜜雪的核心竞争力打下了坚实的基础。随着供应能力的日趋增强,大咖国际开始尝试小范围供应给外部茶饮及餐饮品牌。

2025年随着蜜雪冰城的上市,大咖国际也正稳步构建产能,长期发展目标是支撑全国茶饮行业三分之一以上的门店供应——这就是介于二三象限之间的做法。

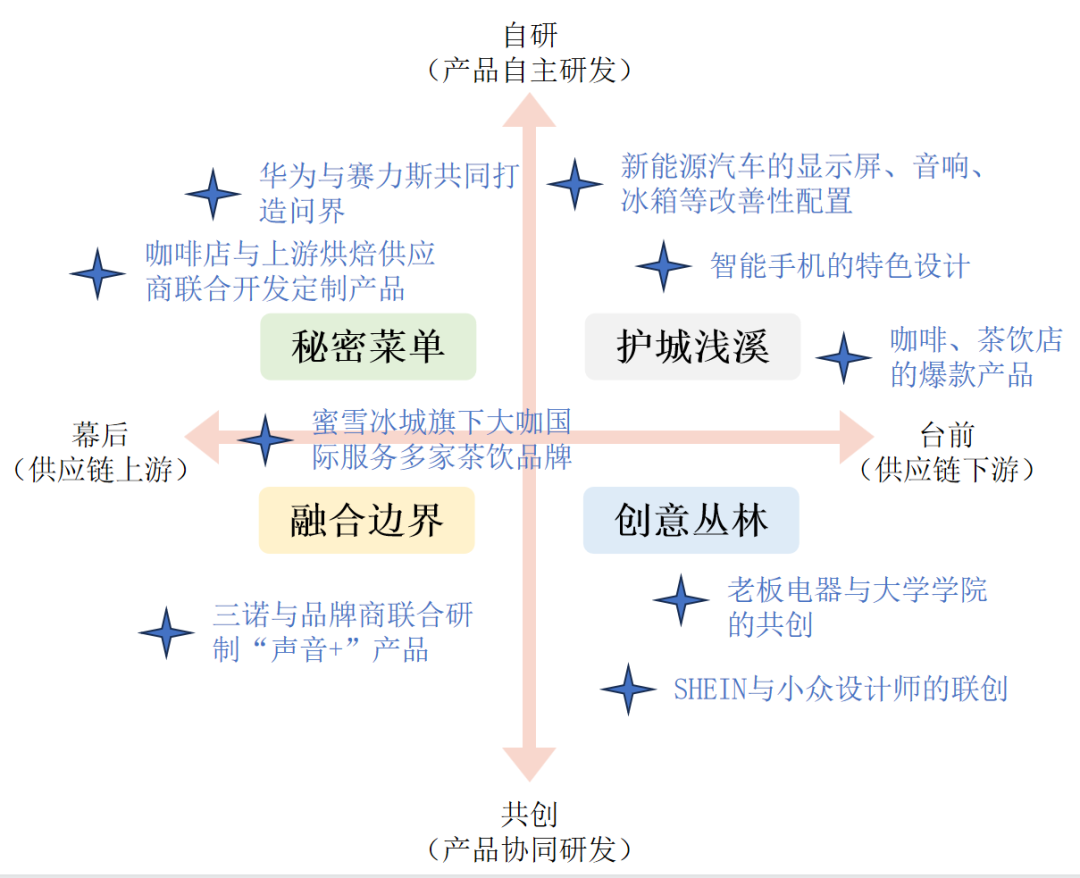

我们再回到四象限的图形,并把刚才文章中提到的具体例子分别定位到四个象限,这样就更加一目了然。

图3:四象限法则与示例

来源:作者绘制

产能依赖导致的内卷依赖背后是对个性需求的模糊化处理;进而是一种“通过更低的价格战胜对手”的零和心态,而非“通过更好地创造独特价值满足不同客户需求”的整合心态。

在这个意义上,内卷化的竞争模式不仅抑制了创新活力的释放,更扭曲了市场本应追求的价值逻辑。这种将企业的发展简化为成本控制的路径依赖,忽视了消费者洞察和用户体验,仍在用单一的价格战掩盖创新不足的困境,最终只会加剧行业同质化与资源错配。

四象限法则强调了供应链上不同维度的企业在创新阶段的参与和贡献,通过协同生产打破了既有的企业边界,实现了从产品制造到价值共创的转变,从而提升了对客户个性化需求的满足与企业的差异化竞争力。

在此过程中,不仅企业能够生产更有竞争力的产品,消费者能拥有更多样化且贴心的选择,在供应链价值共创中也能给员工带来更多高附加值的工作机会,让他们从“牛马”的身份中找到工作的价值和自我成就的满足。

更进一步说,打破内卷的本质在于重拾对个体需求从而回归对个体的尊重:这里的个体,既包含消费者,也包含供应链上进行价值共创的员工们。这要求同理心和个体导向(而非群体导向)的价值创造。

当中国经济跨越了以量取胜,规模崇拜的初始阶段,当每个人的独特需求都能被更多地看见,现代商业文明的发展也才成为可能。在这段从“物的现代化”到“人的现代化”的旅程中,所谓的“打破内卷”,只是途中的应有之义。